ちのとれは子どものもつ困難さに焦点をあて、

未発達のままつまづいているところを構築する手助けをするプログラムです。

「ちのとれ」では、子どもが苦手なことに注目し、なぜ上手くできないのかを一緒に考えながらサポートします。

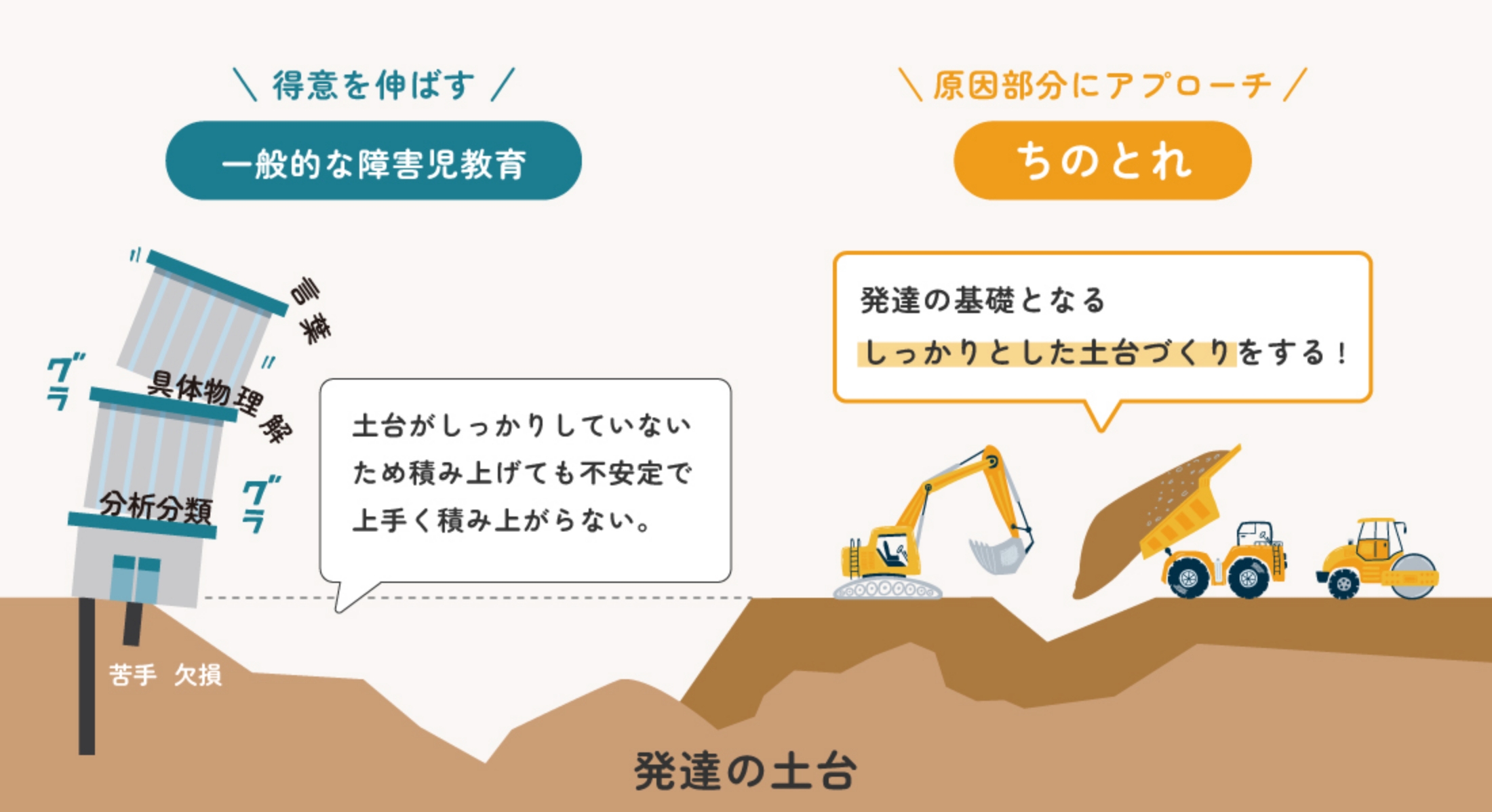

一般的な教育では、子どもの得意なことを伸ばしてやる気を育てることが大切だといわれます。しかし、発達に偏りがある子どもは、そもそも得意なことを活かせる状態ではないこともあるのです。

もし「障害があるから無理をしないで、できることだけやればいい」と考えてしまうと、発達のバランスがさらに広がってしまい、大切な力が育ちにくくなってしまいます。

「ちのとれ」では、つまずいている部分をしっかり見つけ、サポートします。ビルを建てるときにしっかりした土台が必要なように、社会で生きていくための力も、まずはしっかりした土台を作ることが大切だと考えているからです。

ちのとれの概念

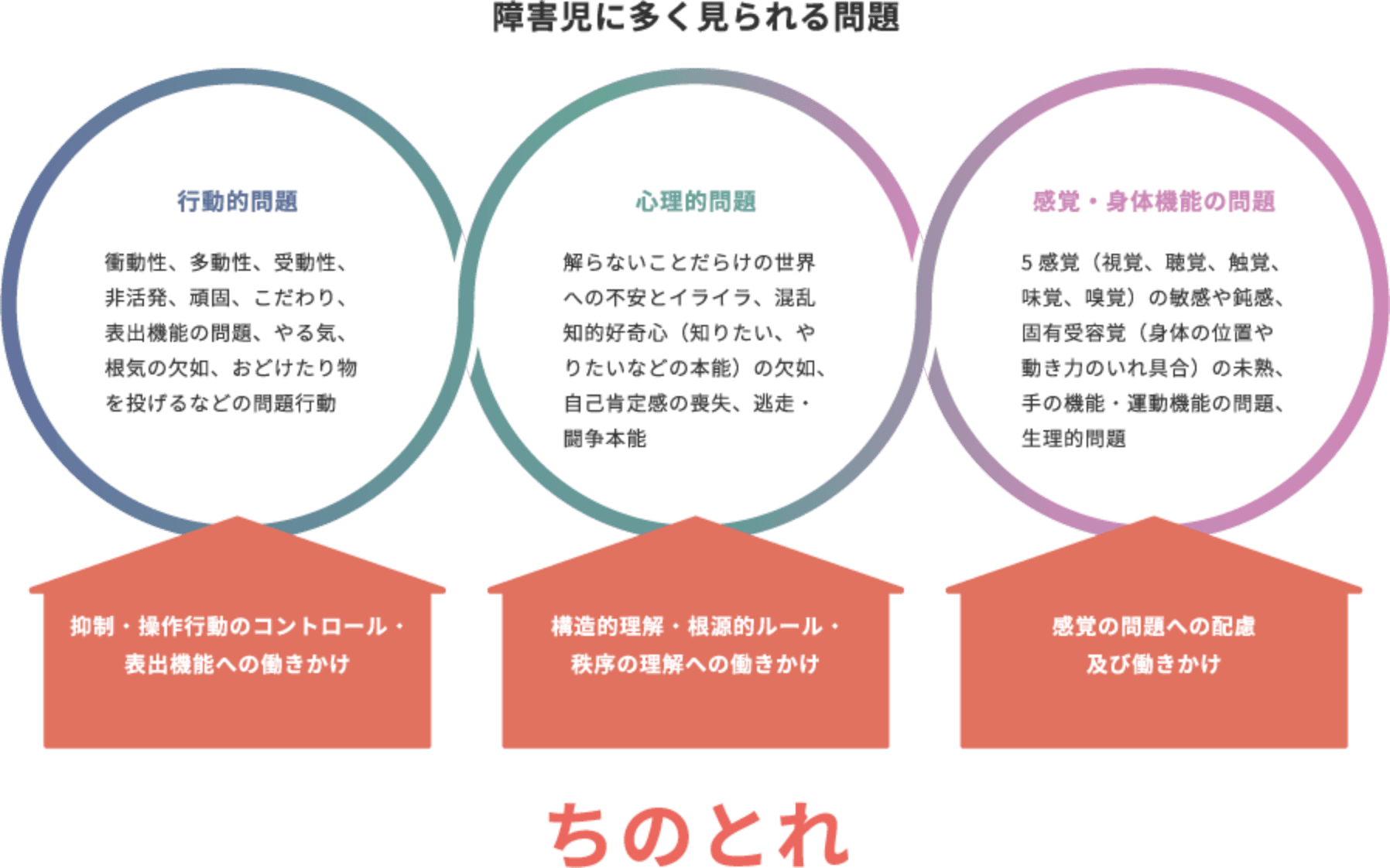

ちのとれは、包括的に子どもをアセスメントし、介入する手法です。

子どものことを正しく知ることができれば、根本解決法や対処法がより正確に編み出すことができます。

発達の順番をたどり直し

“脳のつながり”を育てる

ちのとれのプログラムは、赤ちゃんの認知機能や認知操作(考える力)の発達に着目しています。

-

0–3ヶ月

感覚の発達

周囲の音や光、顔などを認識する。例)ここに例題が入ります

-

3-6ヶ月

行動とパターン認識

物をつかむ、動くものを目で追う、自分の手足を認識する。

-

6-12ヶ月

記憶と学習

お母さんの存在を覚えたり、簡単な因果関係を学ぶ。

-

1-2歳

理解と意図

言葉を少しずつ理解し「これをやったらこうなる」と考え始める。例)ボールを投げたら転がる

-

2-3歳

感覚の発達

簡単なパズルを解いたり、物事を比較したり言葉を使って考える。

赤ちゃんの認知機能や認知操作(考える力)の発達は、一般的に 「感覚 → 行動 → 記憶 → 理解 → 思考」 の順番で進みます。

この流れで、だんだんと 抽象的な思考や論理的な考え方 をする力が育っていくのです。

しかし、障害を持つ子どもはどの段階にも“つまづき”があり、そのままでいても勝手に良くはなりません。

この“つまづき”に気付き、その部分の発達を促すのが「ちのとれ」です。

定型発達の子と同じ成長を、ただ待つだけでいいの?

-

定型発達の子ども

定型発達の赤ちゃんは、2歳前後には排泄自立や着替えなどの身辺自立より先に、型はめ・コップ重ねといった玩具遊びができるようになります。

これは、生きてゆく上で、自立に欠かせない重要な認知機能だからです。

知性とは、周囲の環境を理解し、危険などを予測し、判断してゆく力をつけていく事だと考えます。

何よりも重要な知性・認知機能は、子どもたちが遊びの中で実践しながら育んでいきます。

-

障害のある子ども

障害のある赤ちゃんは、みんなが自然と遊ぶようなおもちゃを与えても、遊ぼうとすらしません。

「いつかできるようになるかな」と待っているだけでは、自立に欠かせない重要な認知機能が育たないまま大きくなるかもしれません。

実際に、小さいころに身につけるはずのことができないまま大人になる知的障害者は非常に多く、判断力や我慢する力が育たないために暮らしに困っている方もたくさんいます。

「ゆっくり成長する」と信じるだけで大丈夫?

-

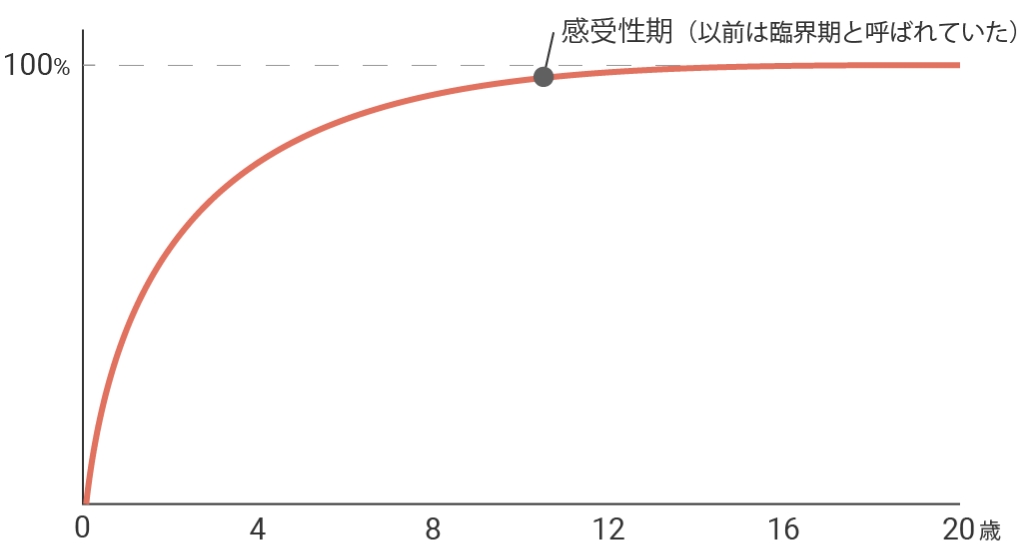

スキャモンの発達曲線 (神経型)

神経可塑性とは、脳が経験に応じて柔軟に変わる力のことです。特に乳幼児期は脳が急速に成長し、この時期の刺激が将来に大きく影響します。

脳の神経系は、5歳までに約80%、12歳までにほぼ100%成長します。

子どもの発達は、大人の心構えや関わり方次第で大きく変わります。特に知的障害のある子どもは、「待っていれば成長する」わけではありません。

「ちのとれ」では、子どもの問題に適切に関わり、成長に必要な支援を目指しています。

-

創造性のある遊びへの移行を誘う

ちのとれでは、投げたり、音をひたすら鳴らし続けたり、同じことを繰り返し続けたりなどの、意味を伴わない遊びから、思考力のある遊びへの移行を誘う認知機能の基礎をつくります。

創造性のある遊びは「生きる力」の源で、読み書きよりも先に必要な力となります。

Result

ちのとれを体験されたお子さんのビフォーアフター映像をご紹介いたします。

ちのとれ体験前では、指示に応じていられるような姿や、つかんでもの投げしてしまう様子がありました。しかし、ちのとれに取り組んだ後では、自分から教材を手に取り、一つずつ成功するたびに次の課題に興味をもって取り組む姿が見えてきます。

レベル1

-

BeforeAfter

積み木をはめる事さえできず、乗せるだけ・転がす・投げるだけだったお子さんが、自分で思考して適切に型はめができるようになりました。

レベル3・4

-

BeforeAfter

「ペグを順序立てて挿す」という課題の意図が分からず、トレーナーの顔を眺めるだけの状態だったお子さんが、「長さ」「序列」「座標」の意味を理解して、ペグ棒を5列挿せるようになりました。

レベル6

-

BeforeAfter

同じものを作るという課題の意味が分からず、ただ積み上げていただけだったのが、3D空間や分析統合の課題を通して、見本と同じものを別の空間に作れるようになりました。

体験者の声

体験者の声

13歳男の子

自分から感情や思いを言葉で伝えてくれるようになった。

13歳男の子

自分から感情や思いを言葉で伝えてくれるようになった。

現在(2023年現在)のお子さんの年齢と性別を教えてください。

13歳の男の子です。

現在は、特別支援学校に通っています。

お子さんがダウン症の診断を受けたのはいつですか?

妊娠中に私の体調が悪くなり予定日より1ヶ月ほど早く緊急帝王切開で出産しました。

産後すぐにNICUに入ることになり、その後、検査によってダウン症と診断されました。

その診断をどう受け止めましたか?

診断後すぐには受け入れることはできませんでした。

頭の中では、ダウン症が“治る”ことはないと分かっていましたが、もしかしたら治るかもしれないという思いを諦めきれず、自分で情報を調べてみたこともありました。

出産前は、子どもと一緒にスポーツをしたり、海外旅行をしたりすることをとても楽しみにしていましたが、ダウン症に対する知識がなかったため、「障害児=何もできない」と勝手に決めつけていた部分もあり、気持ちは沈んでいました。

また、子どもの将来に対する不安に加え、自分自身の仕事や家族の人生設計を考え直さなくてはいけないと思いました。

6歳女の子

困難を自分の力で克服する術と、日常生活で必要な概念の習得を助けてくれる。

6歳女の子

困難を自分の力で克服する術と、日常生活で必要な概念の習得を助けてくれる。

現在(2023年現在)のお子さんの年齢と性別を教えてください。

6歳の女の子です。

お子さんがダウン症の診断を受けたのはいつですか?

出産後に、医師から告知を受けました。

その診断をどう受け止めましたか?

この子は将来どんなことができるようになるのだろうか、と漠然とした不安を抱えていました。

お子さんの成長過程で一番不安を感じた部分は何ですか?

小学生になっても落ち着いて椅子に座っていたり、課題に取り組むということが出来ない子ども達がいるという話を聞き、このまま何もしなければ将来的に自分の子どもも、学校での授業や病院の待合室などで落ち着いて座っていられない子どもになるのではないか、という不安を感じていました。

具体的にどんなことがお困りでしたか?

個別療育で示された課題でつみきや間違い探しなど、何をしないといけないかわからない、分かってもやりたくない気持ちから、切り替えができず拒否し逃げることが多く、泣き叫んで何もやりませんでした。 当時の課題のつみきや他の教材等目の前にある物を投げていました。 また、拒否があるため、長時間椅子に座り課題に取り組むことが出来ませんでした。

「ちのとれ」セッションを始めたのはいつですか?

3歳頃に始め、約2年継続しています。セッションは初めの10ヵ月程度は週1回、その後隔週1回の頻度で受講しています。

「ちのとれ」セッション開始後にどのような変化が見られましたか?

「ちのとれ」を始めてからは次第に拒否行動(物を投げる、泣き叫ぶ、離席する等)が軽減されるようになりました。泣いたり、逃げることはあるものの数分で落ちつき最後まで課題に取り組むことができるようになりました。

「ちのとれ」の効果で最も大きく感じることは何ですか?

気持ちの切り替えや物の奥行、空間のイメージを持ちながら行動することができるなど、生活していく中で大切な認知を「ちのとれ」を通して学んでいると感じます。

例えば、以前はクレーンゲームのおもちゃを左右にしか動かすことができず、奥にあるものを獲ることがなかったのですが、ちのとれの課題のレベルが上がるにつれて奥にあるものも獲れるようになり、今ではスムーズにクレーンを動かして全て獲れるようになりました。

また、ショッピングモールに買い物に行った際、初めての場所から歩き出したにも関わらず、通ったことがない階段や通路をスムーズに歩き、本人が行きたかったお店に辿り着いたこともありました。建物内のお店の場所をイメージできていたことに私が驚かされました。

子どもが抱える困難を自分の力で克服する術と、日常生活で必要な概念の習得を助けてくれることが、「ちのとれ」の大きな魅力だと感じています。

5歳女の子

日常生活の中で必要な概念の理解、そして自分自身で思考することができるようになった。

5歳女の子

日常生活の中で必要な概念の理解、そして自分自身で思考することができるようになった。

現在(2023年現在)のお子さんの年齢と性別を教えてください。

5歳の女の子です。

お子さんがダウン症の診断を受けたのはいつですか?

出産後すぐにNICUに運ばれ、ダウン症の疑いがあることを伝えられました。検査を受け1ヶ月後に正式な診断を受けました。

その診断をどう受け止めましたか?

「健康な子に生んであげたかった」という思いが一番強かったです。将来的には、定型発達の方たちと一緒に企業就労できるようになってほしいなと考えました。

お子さんの成長過程で一番不安を感じた部分は何ですか?

バンブーワァオで幼児グループレッスンを受けていた際に、待っていることが出来ず親の膝の上から立ち上がり動き回ることが多かったので、これから先の日常生活の中で公共の場所や学校などでも「待つ」ということが出来ないのではないかという不安を感じました。

「ちのとれ」セッションを始めたのはいつですか?

3歳の時に始めました。セッションを行う頻度は、開始当初は月2回でしたが途中から週1回に変更しました。これまで約3年ほど継続しています。

「ちのとれ」セッション開始後にどのような変化が見られましたか?

初めの段階では、親もセッションに同席して見守っていたのですが、甘える、やる気が出ない、集中力が続かないという状況だったので、後に母子分離で行うことになりました。初めてのひとりで取り組むという体験だったので、はじめは泣き叫んでいましたが、回数を重ねるうちにひとりの環境に慣れ、ちのとれ以外のレッスンにも母子分離で参加することができるようになりました。徐々に集中力も向上し「こうかな?こうかな?」と試行錯誤をしつつ自分自身の力で学習課題に取り組む様子も見られるようになりました。

また、ちのとれを経験してからは、公共の場でも少しずつではありますが、座って待つことができるようになりました。

「ちのとれ」の効果で最も大きく感じることは何ですか?

「大きい・小さい」や「高い・低い」といった抽象概念も理解することが出来るようになったのは、成長を感じることができてとても嬉しく感じた点です。洗濯物を干している時に「パパの(洋服は)おおきい」と言ったり、風船を膨らます時には「おおきい」、古い風船を指差しながら「ちいさい」と言っています。

また、「上下左右」や「距離感」の把握もとても上手になっていて、30ピースのパズルを回転させながら完成させることができたり、ボール遊びをしていても相手に向かって投げ返したり、距離に応じて強弱をつけて投げる様子が見られています。

日常生活の中で必要な概念の理解、そして自分自身で思考することができるようになったことがとても大きな変化だと感じています。